87. Jahrestag der Novemberpogrome 1938: Gedenkfeier mit Schülerinnen und Schülern an der Kölner Kindergedenkstätte Löwenbrunnen

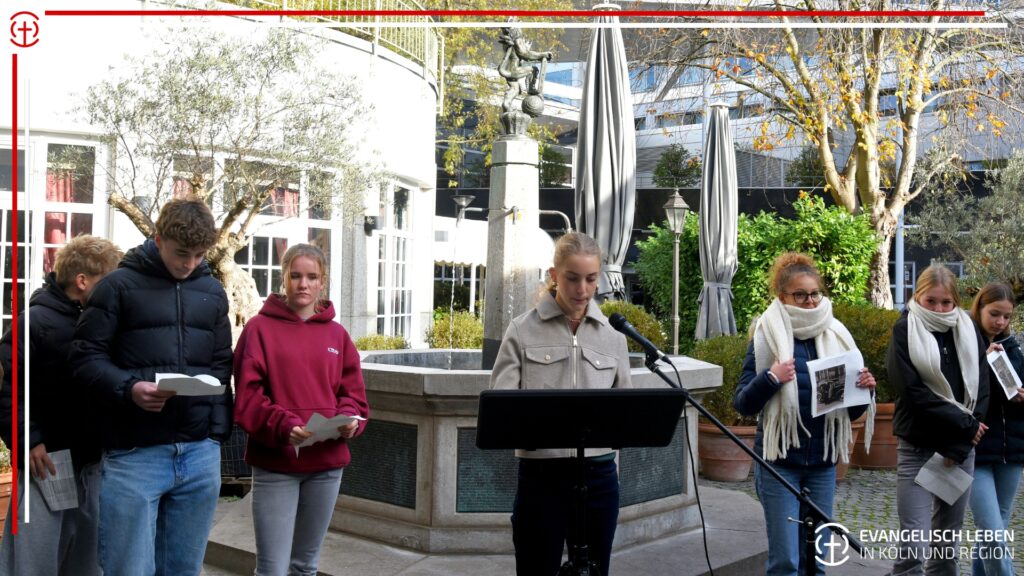

Zum 87. Jahrestag der Novemberpogrome 1938 hieß der evangelische Schulreferent Dr. Rainer Lemaire zahlreiche Schülerinnen und Schüler, Mitglieder der Synagogen-Gemeinde Köln, Freundinnen und Freunde des Lern- und Gedenkortes Jawne sowie weitere engagierte Bürgerinnen und Bürger an der Kindergedenkstätte Löwenbrunnen willkommen. Sie befindet sich in der Kölner City. „Hier wird an die Deportation und Ermordung von über 1100 jüdischen Kindern und Jugendlichen aus Köln und Umgebung während des Nationalsozialismus erinnert“, sagte Derya Karadag (Grüne) in ihrem Grußwort. Es war ihr erstes überhaupt als frisch gewählte Bürgermeisterin.

Erinnerung als gesellschaftliche Verantwortung

Sie charakterisierte den Löwenbrunnen als Ort des Lernens und Innenhaltens. „Die Namen der Kinder und Jugendlichen auf dem Brunnen zeigen uns, dass Geschichte nicht nur in Büchern steht. Hier war einmal Leben, Lachen, Freundschaft“, verwies Karadag auf das einstige jüdische Reform-Realgymnasium. „So wie bei euch Schülerinnen und Schülern von heute.“ Ihnen dankte die Ratsfrau herzlich. Die Beschäftigung mit der Lebensgeschichte von zwei damals geretteten Jawne-Schülern gebe diesen ihre Stimme zurück. „Ihr zeigt, was Erinnerung bedeutet – nämlich hinschauen, verstehen, Verantwortung übernehmen.“ Ein starkes Zeichen nannte es die Bürgermeisterin, dass die Jugendlichen sich mit der Geschichte ihrer Stadt auseinandersetzt haben und mit ihrer Arbeit nun an die Öffentlichkeit gehen.

Haltung zeigen gegen Antisemitismus und Hass

„Ihr beweist, dass Erinnerung lebendig bleibt, wenn Menschen wie ihr sie weitertragt.“ Mit ihrem Engagement gestalteten sie auch die Zukunft unserer Stadt. „Jüdinnen und Juden waren damals wie heute fester Bestandteil der Kölner Stadtgesellschaft“, sagte die kommunale Repräsentantin. Wieder zunehmender Antisemitismus mache uns tief betroffen. „Ihr setzt mit eurer Stimme, eurer Neugierde, eurem Mut ein Zeichen gegen das Vergessen und gegen den Hass. Ihr zeigt, dass Menschlichkeit stärker ist als Hetze“, so Karadag. „Jede Jeck es anders“, zitierte sie einen Zusatzartikel des Kölschen Grundgesetzes. „Das bedeutet, jede und jeder hat das Recht so zu leben, zu glauben, zu lieben, wie er oder sie möchte. Ohne Angst.“

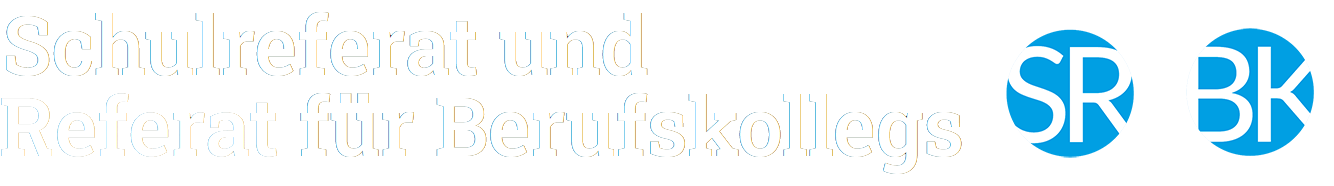

Schülerbeiträge setzen persönliche Zeichen gegen das Vergessen

In ihren sehr persönlichen, nachdenklichen wie eindrücklichen Stellungnahmen betonten auch die Schülerinnen und Schüler, dass dieser schreckliche Abschnitt der deutschen Geschichte niemals vergessen werden dürfe. Das damals Geschehene könne man nicht ungeschehen machen, so eine Gymnasiastin. „Doch wir tragen die Verantwortung, daraus zu lernen und dafür zu sorgen, dass sich so ein Unrecht nicht wiederholt.“ Aufklärung sei das Wichtigste. Es gelte, ähnliche Strukturen in der heutigen Zeit zu erkennen und Fehlentwicklungen frühzeitig entgegenzutreten. „Extremer Antisemitismus taucht nicht einfach auf.“ Wenn man bei „kleinen“ judenfeindlichen Bemerkungen stumm bleibe, trage man ungewollt zu dessen Verstärkung bei, so eine weitere Schülerin. Veranstaltungen wie die heutige seien unverzichtbar. Es sei enorm wichtig, für die Rechte aller Menschen zu kämpfen.

In ihren Beiträgen gingen Schüler:innen des 10. Jahrgangs des Montessori-Gymnasium in Köln-Bickendorf auf Erinnerungen von Heinz Grünebaum (Henry Gruen) ein. Der 1923 geborene Jawne-Schüler habe aufgrund seiner Religion schon früh Ausgrenzung erfahren. In der Pogromnacht habe er in Köln-Ehrenfeld als Betroffener die Zerstörungswut der NS-Schergen und schweigend zuschauende, untätige Nachbarn erlebt. 1939 konnte er mit einem Kindertransport nach England fliehen, später in die USA emigrieren.

Schüler:innen des 9. Jahrgangs des Schiller-Gymnasiums in Köln-Sülz brachten den Anwesenden die Biografie des 1939 mit seinen Eltern in die USA geflohenen Jawne-Schülers Manfred Simon nahe. Zuvor war in einem vor Jahren vor Ort aufgenommenen Audiobeitrag dessen Stimme zu vernehmen. Darin erzählte der 1928 in Köln Geborene in englischer Sprache, dass die Rückkehr an diesen Schulhof in ihm sehr traurige Erinnerungen wecke. Er denke an die Mitschüler, die auf den Tafeln am Brunnen aufgeführt seien. Es sei purem Glück und den elterlichen Fluchtplänen zu verdanken, dass er nicht Teil dieser Gruppe sei.

Abschließend sprach Kantor Albert Zychlinsky das Gebet „El Male Rachamim“ (Gott voller Erbarmen) in der erweiterten Version im Gedenken an die Opfer der Schoa. Rainer Lemaire dankte insbesondere den Jugendlichen für ihre Beteiligung am Erinnern. Damit setzten sie ein wichtiges Zeichen gegen Judenfeindschaft, Antisemitismus und jede Form von Rassismus. Der Schulreferent versicherte ihnen, dass dies für die heute in Köln lebenden jüdischen Menschen sehr wichtig sei. Die wir hier stünden „tragen keine Verantwortung für das, was 1938 geschah. Aber wir tragen Verantwortung dafür, was in unserem Umfeld, auf dem Pausenhof, im Sportverein, an vielen Orten in unserer Stadt passiert. Das habt ihr sehr deutlich gemacht!“

Abschließend sprach Kantor Albert Zychlinsky das Gebet „El Male Rachamim“ (Gott voller Erbarmen) in der erweiterten Version im Gedenken an die Opfer der Schoa. Rainer Lemaire dankte insbesondere den Jugendlichen für ihre Beteiligung am Erinnern. Damit setzten sie ein wichtiges Zeichen gegen Judenfeindschaft, Antisemitismus und jede Form von Rassismus. Der Schulreferent versicherte ihnen, dass dies für die heute in Köln lebenden jüdischen Menschen sehr wichtig sei. Die wir hier stünden „tragen keine Verantwortung für das, was 1938 geschah. Aber wir tragen Verantwortung dafür, was in unserem Umfeld, auf dem Pausenhof, im Sportverein, an vielen Orten in unserer Stadt passiert. Das habt ihr sehr deutlich gemacht!“